Où commence la tyrannie ?

Numéro 188 - Avril 2025Tous ceux qui sont attachés aux valeurs fondamentales de la démocratie – la liberté d’expression, l’égalité des droits, un certain humanisme – considèrent notre époque avec inquiétude. Alors que la plus puissante des démocraties bascule, les Européens semblent être de plus en plus isolés dans leur défense du modèle démocratique. Que sommes-nous en train de vivre, au juste ?

Édito

C’était il y a quelques années, dans un studio de la Maison de la radio, j’avais la chance de participer à une émission en compagnie de Jean Rochefort. Et l…

Signes des temps

3,8 milliardsCe sera le nombre d’adultes en surpoids ou obèses dans le monde en 2050 – soit 60 % de la population mondiale âgée de plus de 18 ans – selon une estimation parue dans la revue médicale The Lancet en mars. Ce fléau,…

« Hériter est devenu presque aussi important que travailler » pour réussir dans la vie, avance l’hebdomadaire britannique The Economist dans son…

« Ce que nous proposons, ce ne sont pas des efforts de guerre, ce sont des efforts de défense »Sébastien Lecornu, ministre français des Armées à La Tribune Dimanche, le 9 mars « Entre les sociétés, le droit de la défense…

Nous sommes le 4 mars. Donald Trump s’apprête à livrer au Capitole sa première adresse à la nation. Il s’avance au milieu d’une foule de politiciens…

Appliquer à l’économie le geste de la déconstruction initié par Derrida ? C’est l’ambition de ce séminaire organisé par Giustino de Michele à la librairie Utopia (1, rue Frédéric-Sauton, Paris Ve). Comme toute structure, l’économie se fantasme…

Anglicisme populaire, le banger désigne dans l’industrie musicale un morceau particulièrement « efficace » et entraînant. Par extension, le terme a ensuite été appliqué à tout livre, film, jeu vidéo manifestant une qualité frappante. L…

Les choix de la rédaction

Les violences subies par les élèves de l’établissement scolaire privé catholique de Notre-Dame-de-Bétharram étaient connues. Des victimes ont…

La loi sur l’immigration qui sera mise en place dès l’an prochain renforce les exigences linguistiques pour les étrangers souhaitant vivre en…

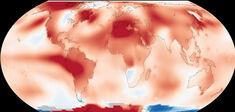

Le gouvernement vient de présenter une série de mesures anticipant l’augmentation des températures, avec un mot d’ordre : s’adapter !…

Alors que Trump bouscule l’Ukraine face à Poutine et que l’Europe envisage de devoir assurer sa propre défense, le spécialiste de relations…

Enquête

Aujourd’hui, en France, un couple sur quatre peine à procréer. Une situation souvent vécue comme une honte pour les femmes et à laquelle les…

Jeux de stratégie

Saviez-vous que le vice-président américain était aussi un (bon) écrivain ? Dans son autobiographie Hillbilly Élégie, J. D. Vance…

Nouvelles vagues

Thé et café absorbés le matin sont en passe d’être ringardisés par des décoctions de champignons adaptogènes parées de toutes les vertus. Quête de…

Là est la question…

LE DILEMME DE STÉPHANE« Mon fils aîné adoptif âgé de près de 40 ans me fait part de son angoisse irrépressible face à la mort, et je suis extrêmement…

Témoignage

Christiane Hessel, veuve de Stéphane Hessel, a décidé de recourir à l'euthanasie en Belgique le 14 décembre dernier. Alors qu’en France, la…

Ce que sait la main

Dans son salon parisien, cette nail artist peint et dessine sur des ongles, les parant de couleurs et de volumes extravagants. Retournant le…

Vertiges

Kant écrivait que le ciel étoilé remplit notre âme d’admiration et de respect. Mais, à défaut d’instruments pour les percevoir, il ignorait sans…

Dossier

Où commence la tyrannie ?

Publié leTous ceux qui sont attachés aux valeurs fondamentales de la démocratie – la liberté d’expression, l’égalité des droits, mais aussi un certain humanisme qui voit en chaque être humain une fin, et non un moyen ni un ennemi – considèrent notre époque avec inquiétude. C’est que la plus puissante des démocraties du monde est en train de basculer et que les Européens semblent être de plus en plus isolés dans leur défense du modèle démocratique. Que sommes-nous en train de vivre, au juste ?Parcours de ce dossier➤ La thèse que nous défendons ici est que le second mandat de Donald Trump n’est pas un populisme, ni une dictature, encore moins un totalitarisme… Et que le concept de philosophie politique adapté pour comprendre ce qui se joue nous vient de l’Antiquité : c’est la « tyrannie », soit la captation du pouvoir par un seul.➤ Qu’y a-t-il dans la tête de Donald Trump ? D’après notre enquête, il ne comprend pas même le mot « populisme », qui est pour lui synonyme de popularité. Pas de grandes idées, donc, mais une transposition de l’art du deal à la sphère politique qui met le monde en ébullition.➤ C’est pourquoi nous avons invité deux grands intellectuels américains qui vivent en Europe, Susan Neiman et Thomas Chatterton Williams, à nous parler de l’état actuel des forces de résistance au « trumpisme », dans le camp républicain comme chez les démocrates.➤ Hong Kong, Argentine, Géorgie, Hongrie, France… Un philosophe de chacun de ces pays nous alerte sur l’érosion des libertés démocratiques qu’il a pu observer autour de lui.➤ Le politologue et écrivain Giuliano da Empoli nous offre ici la primeur des résultats de sa nouvelle enquête internationale, L’Heure des prédateurs, et développe un concept original : l’« hégémonie du chaos ».➤ Et pour poursuivre votre réflexion, (re)découvrez des extraits préfacés par Pierre Pontier du Hiéron, un dialogue socratique – mais sans Socrate – de Xénophon, qui éclaire la figure du tyran sous un nouveau jour.

Que se passe-t-il avec ce second mandat de Donald Trump ? Nous n’avons plus affaire simplement à un leader populiste, ni même à l’usage de…

Le président américain n’est pas un idéologue. Mais trois convictions sont bien ancrées en lui. Art du deal, obsession de l’enrichissement et…

Ce sont deux voix de la gauche américaine en exil. Susan Neiman est philosophe et vit à Berlin. Elle a publié fin 2024 La gauche n’est pas woke…

Contrairement à la dictature, la tyrannie ne naît pas forcément d’un coup de force. Elle s’insinuerait plutôt insidieusement dans des structures…

Après avoir décrypté les ambitions de Poutine dans Le Mage du Kremlin et mis au jour les techniques inédites utilisées par les démagogues…

Dans sa préface aux extraits du Hiéron, Pierre Pontier, spécialiste de Xénophon, explique pourquoi le penseur grec antique contemporain de Platon…

Pour prolonger le thème de notre dossier, nous vous proposons des extraits du Hiéron de Xénophon. Ce dialogue de type socratique – sans…

Entretien

Richard Powers a l’art de sortir le roman de sa zone de confort. Avec son nouveau livre, Un jeu sans fin, cet ami du philosophe récemment disparu…

Enquête

Père de la biodynamie, cofondateur des cosmétiques Weleda, inventeur de la pédagogie qui porte son nom, Rudolf Steiner est au carrefour d’une…

Livres

C’est le récit d’un voyage, initiatique, amoureux et politique, dont le sens n’apparaît qu’à mesure qu’il s’écrit sous les pas qui se forment devant nous…

“Après le virage, c’est chez moi”, de Marie Kock : un lieu à soi

Publié leQue signifie avoir trouvé son chez-soi ? Cela recoupe-t-il le lieu où l’on habite effectivement ? Alors qu’elle s’apprête à faire de nouveau ses cartons, la journaliste et essayiste Marie Kock interroge la possibilité et la pertinence de s’approprier un lieu, de façon affective ou en devenant légalement propriétaire d’une maison, d’un bout de terrain. Qu’est-ce qui se joue derrière le désir de posséder les murs derrière lesquels on dort, les chemins que l’on arpente quotidiennement ? Est-ce par simple besoin de sécurité, de stabilité, ou quelque chose d’autre se joue-t-il, de l’ordre du rapport au temps, voire à la mort ? Ce n’est pas la première fois que l’autrice questionne la possibilité de se fixer. Dans son précédent essai, Vieille Fille. Une proposition (La Découverte, 2022), il ne s’agissait pas de trouver un « quelque part » mais un « quelqu’un » : après avoir longtemps cherché « le bon », elle décide à 37 ans de renoncer au compagnon idéal, ainsi qu’à la norme sociale du couple et de la famille avec enfants. Marie Kock s’installe alors dans le célibat pour justement ne pas avoir à s’installer, pour pouvoir user de son temps comme elle l’entend, pour ne plus vivre et s’enraciner selon les besoins d’un autre. Mais le lieu où l’on vit agite d’autres enjeux, d’autres angoisses aussi. « Mon élan libertaire s’essouffle dès lors que l’on aborde la question du lieu. Je suis contre le principe, et pourtant j’ai quand même envie de posséder une maison à moi », concède l’autrice. C’est de cette contradiction que naît une réflexion existentielle nourrie de souvenirs personnels et d’un récit à la première personne, mais sans complaisance. Chercher un lieu à soi, c’est souvent vouloir retrouver les paysages, les configurations familières de l’enfance – du moins lorsqu’on a eu la chance de bénéficier de telles fondations. « La maison du V. », dans le Meygal en Auvergne, joue pour Marie Kock le rôle d’ancrage premier et de boussole : depuis Saint-Étienne, Lille, Paris ou Marseille, autant de villes où elle a jeté son dévolu, la bâtisse et ses environs joueront toujours le rôle de comparatifs. Ailleurs, il fait toujours plus ou moins frais qu’au Meygal, les saisons y sont plus ou moins palpables, on peut plus ou moins y contempler le ballet des nuages, une tasse de thé à la main. Cette quête ne peut toutefois s’affranchir des contraintes économiques qui pèsent lourdement sur une certaine génération, qui plus est en période de crise inédite et durable du logement. Marie Kock ne livre donc pas une réflexion philosophique « hors sol », qui se contenterait de penser le chez-soi en se dégageant de ses conditions de possibilité matérielles. Le désir d’un chez-soi est intimement corrélé à l’expérience de la précarité, au spectre de ne plus pouvoir assumer un loyer, à la perspective d’« accidents de vie », comme on les appelle pudiquement : « Mon envie d’être propriétaire est, plus qu’un désir profond, d’abord de la peur », confie-t-elle. Cet horizon possible d’une catastrophe personnelle place la défense de la propriété sur le terrain des affects : nous désirons d’autant plus posséder un « lieu à nous » que nous nous sentons fragiles, démunis, vulnérables. Cet espace est donc conçu comme un refuge, un asile. En habituée des chemins de montagne, Marie Kock sait toutefois que les refuges sont toujours des lieux de transition : on s’y arrête pour reprendre des forces mais on n’y pose jamais définitivement son barda – il faut laisser la place au voyageur suivant. Une conception de la propriété qui invite à la mobilité et à une forme de partage et de justice – toutes choses qui ont disparu, du moins dans nos grandes villes.

Le mal dépossède le sujet, explique le philosophe Maxime Rovere dans son nouvel essai. Une expérience également au cœur du dernier récit de…

“L’Élégance animale” : la faune et son vestiaire

Publié leQui n’a jamais été charmé par la nacre irisée des coquillages ou les couleurs éclatantes des plumes d’oiseaux ? De ce chatoiement vivant, Bertrand Prévost, qui enseigne l’esthétique, explore moins la beauté que l’« élégance », dans cet ouvrage qui n’en manque pas. Le terme, lié au vocabulaire de l’habillement, peut surprendre. Les animaux ne se vêtent pas. Certes, il y a bien des exceptions : les « chimpanzés qui se fabriquent des protections pour cueillir des fruits dans les épineux » ou, plus connue, « la coquille du bernard-l’ermite ». Mais se concentrer sur ces cas plus familiers ferait cependant passer à côté de la richesse de la parure animale, qui se déploie en général « à même la peau », à même cette nudité que nous, honteux humains, recouvrons. Les animaux s’habillent de « vêtements d’apparence », qui ne s’enlèvent pas comme une chemise. Nous parlons de la robe d’un cheval. Quel est le sens de cette apparence ? Trop souvent, on a voulu la réduire à une fonction déterminée par un regard extérieur – pour la reproduction par exemple. Prédécesseur de Prévost dans l’étude des « formes animales », le zoologiste suisse Adolf Portmann (1897-1982) affirmait au contraire son autonomie : la « présentation de soi » et l’expression appartiennent au déploiement de l’organisme. L’apparence vivante est « inadressée » : sans doute est-elle souvent très visible, sans doute se donne-t-elle en droit « à voir », mais elle n’a pas besoin d’être vue – spectacle qui se passe de spectateur. L’allure singulière des créatures abyssales demeure cachée dans les ténèbres. Si l’apparence est « image en soi », elle n’est pas pour autant coupée de l’extérieur. S’établit, au contraire, entre le vert du feuillage et le vert du plumage du perroquet psittacidé, une intense résonance. Les niveaux de communication s’entremêlent en un feuilletage qui va « au-delà ou en deçà de tout seuil perceptif connu ou attesté », car « les hommes n’ont pas l’exclusivité du regard ». S’ouvre, entre des ordres sans continuité naturelle, une « étrange communauté » – un monde. Le cosmétique est cosmique. Prévost évoque « la sublime capacité des animaux à faire de la Terre une image ». Pour lui, « si nous autres humains faisons monde avec les animaux, ce n’est pas tant par le partage d’un patrimoine génétique, par une communauté biologique », mais par des « arrachements expressifs » mutuels. N’est-ce pas aux bêtes que nous empruntons, souvent, nos parures les plus flamboyantes ?

Holocauste vendetta : “La Ligne” d’Aharon Appelfeld présenté par Arthur Dreyfus

Publié leFreud se pose, au lendemain de la Grande Guerre, une question vertigineuse : pourquoi les poilus rêvent-ils encore des tranchées ? Le psychanalyste vient de découvrir la pulsion de mort. Le narrateur de La Ligne est une victime de la Seconde Guerre mondiale, mais à l’instar des soldats de 14, il reste soumis à une irrépressible manie : depuis vingt ans, « sans désir mais avec une ponctualité contrainte », Erwin répète un semblable trajet en train vers le camp où furent abattus son père et sa mère. Il y a d’autres escales : une femme aimée, jadis éclose telle « une fleur muette dans un océan de détritus » et mille souvenirs du temps de l’innocence. De cafés en charrettes, de villages en collines, le puzzle régénère un destin brisé – mais mouvant. Car si « seul un wagon et son ballottement rythmé ont le pouvoir d’atténuer [la] douleur » de l’ancien déporté, c’est qu’un terrible projet préside à ces voyages : retrouver, au bout du rail, le SS assassin de ses parents, et faire détoner enfin le pistolet caché dans sa poche.Erwin n’est cependant pas un chasseur de nazis professionnel. Son récit nous conduit plutôt sur les terres de Simenon, à mesure que la vengeance approche – ou de Modiano, pour sa capacité à réveiller par la littérature un monde éteint. À savoir, cette Mitteleuropa anéantie et légendaire, où le yiddish répondait au ruthène ; langue mêlée des peuples austro-hongrois et russe, désormais partagés entre la Slovaquie et l’Ukraine. Façon de rappeler, pour Aharon Appelfeld, que réduire le pourquoi d’Israël à un fait colonial sans considérer l’Europe d’après-guerre, infestée d’antisémites regrettant de ne pas avoir fini le boulot, serait une faute morale et historique. À chaque étape de cette (en)quête embuée d’une poésie amère, notre incroyant protagoniste récolte des chandeliers de Hanoukka esseulés, des textes hébreux que nul ne sait plus lire. Vestiges d’un passé aussi abstrait que le sien. « Une terre qui déporte de vieux parents dans les crématoires est une terre criminelle, il faut la rayer du monde », lâche une aubergiste. Mais où aller, si « la Palestine est une illusion et une catastrophe » ? À défaut de réponse, ce roman grave et digne se clôt sur un paradoxe très juif, sinon très humain : « Autrefois l’errance m’était difficile, aujourd’hui j’ai du mal sans elle. »

“Playlist. Musique et sexualité”, d’Esteban Buch : dis-moi ouïe !

Publié leVous est-il déjà arrivé de faire l’amour en musique ? Et si vous y pensez, la prochaine fois, demandez-vous au préalable quelle pourrait être votre liste idéale de morceaux – car on vous souhaite que cela dure un peu plus que le temps d’une seule chanson et on imagine que, selon vos goûts et votre tempérament, certains airs vous inspireront plus que d’autres. Enfin, une fois cette « performance » érotico-musicale accomplie, interrogez-vous : considérez-vous que vous avez dévoyé ce grand art qui requiert recueillement et concentration ? Que vous l’avez mis au service des pulsions libidinales d’un consommateur aliéné par la culture capitaliste qui transforme toute œuvre en une marchandise ou, ici, en un lubrifiant ? Ou diriez-vous plutôt que votre amour passionné, presque charnel, de la musique, qui vous transporte, vous remue, vous contrarie parfois, mais toujours vous met en mouvement et vous fait vibrer, a peut-être trouvé là son meilleur emploi ? Ou encore, argueriez-vous, au nom de l’intégrité du sexe, que vous ne voulez pas que le rythme d’une symphonie ou d’un rap vienne vous divertir pour lui imposer ses propres cadences ? Voilà les questions qu’on ne peut pas s’empêcher de se poser dans cet essai qui pétille d’intelligence et d’espièglerie, en même temps qu’il regorge de pistes de réflexion plus stimulantes les unes que les autres. Esteban Buch est un très sérieux musicologue, spécialiste des rapports entre musique et politique, qui s’est notamment fait connaître pour sa remarquable histoire politique de La Neuvième Symphonie de Beethoven. Sa nouvelle enquête est tout aussi érudite mais plus pop dans son esprit autant que dans sa forme, celle d’une playlist d’articles qui peuvent se lire séparément (comme ceux consacrés à la place et au statut du sexe dans les fresques de Pompéi, dans le Don Giovanni de Mozart ou le Je t’aime moi non plus de Gainsbourg). Il y soulève une question dont on se demande pourquoi personne n’y avait pensé avant lui : comment faire justice à la fonction érotique de la musique – évidente dans ses formes (slow, sérénade, strip-tease, marches nuptiales…) autant que dans ses thèmes (du Boléro de Ravel au Take My Breath Away du groupe Berlin) et que dans sa réception (masturbation, drague en boîte de nuit ou sexe en musique…) – sans pour autant réduire la musique à un aphrodisiaque ? En somme, de quoi est fait l’amour de la musique ? Réfléchissez-y en composant votre prochaine playlist… sexuelle.

“Le Passé à venir” : Tim Ingold par-delà les générations

Publié leAprès les baby-boomers, la génération X, puis la Y, la Z et maintenant la cohorte alpha… de sorte que les différentes générations se succéderaient comme autant de couches se superposant pour former une pile. Et si, en les concevant ainsi, nous manquions l’essentiel de ce qu’elles partagent ? C’est l’idée, simple mais géniale, que défend Tim Ingold. L’anthropologue explique qu’une génération ne remplace ni ne supplante jamais la précédente, mais cohabite et noue des liens continus avec elle. En réalité, les générations se chevauchent, s’enchevêtrent et s’assemblent sur toute leur longueur : « Les vies humaines s’enroulent les unes autour des autres, conférant à la vie sociale une certaine cohésion et l’empêchant de s’effilocher. » Qu’il s’agisse de l’évolution, de l’extinction ou de l’éducation, il faut cesser de limiter la transmission à un patrimoine (génétique, financier, culturel, écologique, etc.) qu’une génération léguerait, si possible intact et « prêt à l’emploi », à la suivante. L’héritage est davantage qu’un simple transfert de ressources : on ne reçoit pas de ses parents un bâtiment ou un corpus d’expressions, mais on vit un certain temps dans une maison commune, de même qu’on habite une langue qu’on a parlée et sur laquelle on a imprimé ensemble une empreinte. Aussi traditions et savoir-faire ne sont-ils pas des choses du passé mais des réalités dynamiques qui perdurent et se renouvellent en permanence. Ingold ajoute là une nouvelle dimension de l’« écologie du sensible » qu’il élabore depuis Une brève histoire des lignes (2011) et approfondit sa compréhension de nos relations multiples aux autres et à notre environnement. Il nous offre surtout une manière d’échapper à notre courte vue de ce qu’il appelle la « Génération Maintenant » enfermée dans son présentisme, pour mieux nous réinscrire dans la « longue durée [en français dans le texte] de l’histoire », seule capable de nous faire envisager l’avenir d’une coexistence durable.

“L’Ami de la famille” : Denis Podalydès à l’école de Pierre Bourdieu

Publié leÀ 20 ans, Denis Podalydès échoue au concours de l’École normale supérieure. Philosophe en herbe et apprenti comédien, il est alors partagé entre deux voies qui lui paraissent incompatibles. Emmanuel Bourdieu, son condisciple de khâgne, le présente à son père, Pierre, sociologue alors au faîte de son prestige. Peu à peu, dans cette famille qu’il décrit comme plus harmonieuse que la sienne, au contact d’une œuvre qui au départ l’intimide, Podalydès entame le début d’une analyse sociologique de lui-même. Quelle est la part de mise en scène de soi dans la vie quotidienne ? Qu’est-ce que parler veut dire ? Comment concilier le goût des idées et ce don de soi très physique qu’exige le métier de comédien ? Des concepts élaborés par Bourdieu – habitus, champ, capital symbolique… – infusent en lui. La lecture des Règles de l’art puis de La Distinction lui apporte une clairvoyance libératrice pour sa propre vie comme pour sa vocation d’acteur. Dans un dédoublement comique, il participe même aux enquêtes de terrain qui constituent le matériau de La Misère du monde. Lentement, dans une synthèse intime, la figure du sociologue de soi et celle du comédien convergent. Entre hommage et introspection, ce livre parle comme nul autre de la chair des idées, de la difficulté de penser et d’incarner ce que l’on pense.Habitus… ce concept clé de la pensée de Bourdieu désigne le principe générateur des pratiques individuelles, des styles de vies et des attitudes corporelles. Il apparaît donc essentiel à la compréhension de soi du comédien. C’est dans la postface du sociologue à Architecture gothique et pensée scolastique d’Erwin Panofsky qu’il voit le jour pour la première fois. Entre l’historien d’art et le sociologue, une relation s’établit, racontée par Étienne Anheim et Paul Pasquali dans Bourdieu et Panofsky (Les Éd. de Minuit, 23 €).

“L’Injustice en héritage” : dégripper la courroie de transmission

Publié le« Les héritiers sont des incapables » : cette saillie ne vient pas d’un militant anarchiste anti-propriété privée mais de l’un des industriels les plus riches du XIXe siècle, Andrew Carnegie. Dans ses mémoires intitulées L’Évangile de la richesse (1889), le magnat de l’acier questionne la pertinence de léguer toute sa fortune à ses descendants. Il en conclut que la philanthropie est la meilleure façon d’éviter que la fortune familiale ne soit gâchée ou gaspillée. Carnegie n’avait rien d’un partisan de la redistribution des richesses, mais sa réflexion montre que la notion d’héritage n’est pas toujours allée de soi, loin de là. Dans une vaste enquête historique et philosophique, Mélanie Plouviez analyse les ressorts de ce qui est aujourd’hui un impensé, en même temps que la source d’une société de plus en plus inégalitaire : l’héritage. Alors qu’une majorité de Français se déclare contre une réforme de l’impôt sur les successions, craignant de se voir dépossédée des fruits d’une vie de travail – et oubliant souvent que seule une poignée de successions sont concernées par la taxation –, le risque n’a jamais été aussi grand de revenir à une « société d’héritiers » telle que le siècle de Carnegie l’avait consacrée. L’autrice revient à la Révolution française – notamment à la « loi de nivôse » de 1794 –, qui vise à mettre fin au système féodal en établissant l’égalité successorale entre les enfants – l’aîné mâle était alors seul légataire – et au discours de Mirabeau qui insiste sur l’absurdité d’étendre un droit de propriété au-delà de la mort. Elle explore ensuite tout ce que le siècle suivant a fourni d’idées et de solutions afin d’éviter la concentration des richesses entre les mains de quelques familles, jusqu’à l’abolitionnisme des saint-simoniens, qui font de la fin de l’héritage un levier contre l’exploitation. De quoi peut-être relancer un débat au point mort en France !

“Transports physiques”, d’Étienne Klein : la science est un sport extrême

Publié le« La science manipule les choses et renonce à les habiter », affirmait Merleau-Ponty en ouverture de L’Œil et l’Esprit, dénonçant le hiatus entre les constructions d’une science assurée de pouvoir réduire le monde à ses artefacts opératoires… et le corps humain « sentinelle sensible » ouverte à un monde opaque et mystérieux. Dans son dernier ouvrage, notre chroniqueur Étienne Klein semble s’être donné pour tâche de remédier à ce hiatus. Il commence par souligner le fossé entre l’expérience charnelle que nous pouvons faire de la pesanteur, de la chaleur ou de la couleur des choses, et la manière dont la physique en rend compte. Exemple ? Nos yeux croient voir les couleurs et les détails des choses, ils n’en perçoivent qu’une petite zone équivalente à une pièce de monnaie tenue à bout de bras, le reste, qui est flou et noir et blanc, étant reconstitué par le cerveau. Un fossé dont Klein se plaît à révéler le caractère abyssal quand on pénètre dans la formalisation de l’espace-temps par la théorie de la relativité ou dans celle de la matière par la physique quantique. Comment réconcilier alors la science et l’expérience ? Grâce à l’analogie avec le sport extrême. Loin d’être en rupture franche et ouverte avec notre expérience, la science apparaît en effet à Klein comme une performance qui, comme celle du sportif, fait le pari que le réel est au bout de l’impossible ou du déraisonnable. « La physique est une sorte de sport qui se pratique au-delà du corps. Elle propose un transport, un saut, une excursion, un voyage sidérant qui laisse le corps sur place. Elle est un genre très spécial de téléportation. » Là où Merleau-Ponty cherchait à renouer, en deçà du dualisme cartésien, avec le corps qui palpe un tissu, déchiffre les lumières d’un paysage ou s’enfonce dans une forêt, Klein cherche une solution en poussant jusqu’au bout le dualisme et en dévalant les hauts sommets des Alpes. Reste à savoir ce qui rend habitables ce monde et cette vie polarisée par la quête de l’impossible.

Arts

Le metteur en scène Alain Françon monte Les Fausses Confidences de Marivaux, invitant malicieusement à débusquer la vérité de l'amour sous le…

Le musée du Louvre consacre une grande exposition à cette grande figure de l'art italien au XIIIe siècle, maître de Giotto. En humanisant le…

Comme des grands

Question de Clémence, 7 ans

Questionnaire de Socrate

« Bizarre ». Le mot sied à l’actrice, qui a fait de l’extravagance son art poétique. Elle marque actuellement trois spectacles par sa…